معتقل آكدز السري بالمغرب.. حينما يعترف “الجلاد” بخطيئته المرة

إعداد الربورطاج: عبداللطيف الصلحي

معتقل أسال مدادًا كثيرًا، وتعالت منه أصوات أناس اختطفوا قسرًا وعذبوا بين ردهاته. قصص هذه الأماكن كانت تروى عادة من ضحايا الاختفاء القسري؛ لكن هذه المرة وبشكل حصري سيكون الجلادون هم رواة القصة.. زرنا اثنين من هؤلاء بمنطقتي سكنهما ليحكيا ما فعلاه، وما شاهداه في معتقل “آكدز” الشهير في ما عرف بسنوات الرصاص بالمغرب.

هما عنصران من القوات المساعدة، كتب عليهما أن يجدا نفسيهما في تلك السنوات بهذا المعتقل السري. هناك أزهقت أرواح في غفلة من الزمن، وذرفت دموع وضاعت أحلام شباب خلف أسوار قصر طيني يصنف من أجمل القصور التاريخية بالمغرب.

من هنا، انبعثت صرخات الألم من شدة التعذيب في سبعينيات القرن الماضي.. ثم تحدث من بقي من الضحايا عن الفظاعات التي قاسوها، ثم جاءت هيأة الإنصاف والمصالحة التي أخرجتها الدولة المغربية لتتصالح مع ماضيها، لكن شهادات الجلادين ظلت الجانب المغيب والذي حاولنا استدعاء جزء منه في هذا الربورطاج.

القصص المخيفة التي جاءت على لسان الجلادين، أنستنا جمال ورونق الفضاء الذي غاب فيه كرم الضيافة وحل محله التعذيب والتحقير.

وصولنا إلى هؤلاء لم يكن سهلاً، نظرًا لحساسية الموضوع، ولقلة الخيوط التي ستؤدي بنا إلى حارسي المعتقل اللذين تناوبا على مراقبة وحراسة “قصر الكلاوي”، حينما كان يعج بمعتقلين صحراويين، فضلا عن مجموعة “بنو هاشم” الشهيرة.

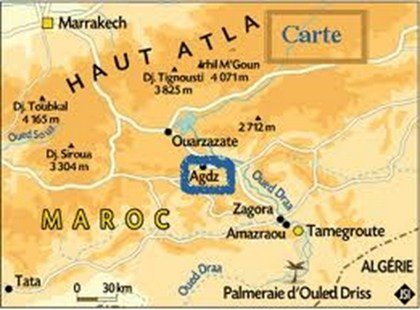

اُطلق اسم “معتقل آكدز السري” نسبة إلى المنطقة التي يتواجد فيها، وهي منطقة آهلة بالسكان بواحة درعة، تبعد حوالي بـ69 كلم عن مدينة ورزازات جنوب المغرب، وعرف محليا بسجن “الحد”.

كان في الأصل أحد قصور التهامي الكلاوي باشا مدينة مراكش، أحد أعوان الاستعمار الفرنسي، وهو عبارة عن قصبة ذات أسوار كبيرة وأبراج عالية شيدت بين سنتي 1948م و1953م، وذلك قصد تطويق قبائل مزكيطة والحد من قوة القبائل المقاومة للاستعمار، ولهذا عرف المعتقل محليا باسم “الحد” (أي الحد من نفوذ القبائل ومقاومتها).

في الطريق إلى “الوحش”

ونحن في طريقنا لمقابلة أحد حراس معتقل آكدز، لم يتوقف تفكيرنا عن تخيل هذا الرجل أو “الوحش”، كما كان يُنعت من طرف المعتقلين. ما شكله؟ كيف كان يتعامل مع المحتجزين كيف أمضى تلك السنين؟ هل هو حاليا مرتاح البال؟

هي تساؤلات عديدة أرقت تفكيرنا قبل ملاقاة فرد من مجموعة “المخازنية” التي حرست المعتقل، والذي ساقته الأقدار إلى إقليم يبعد بأزيد من ستين كيلومترًا عن مدينة أكادير وتحديدًا بمدينة “بلّفاع”، بعدما باع ممتلكاته بمنطقة آكدز.

قابلنا “الوحش”، الذي أرعب كل معتقلي آكدز السريين، وهو أحد أفراد مجموعة “باطيون 32″، بإحدى المقاهي الشعبية. على متن دراجته الهوائية، قدم إلينا بحماس كبير ولم يمانع في سرد حكايته التي لم تنسج من وحي الخيال، بل من وقائع مرة عاشها داخل قصر “العذاب”.

قهر وتعذيب.. وموت بطيء

“كنا نقوم بالأوامر.. وإذا لم نطبقها بالحرف يتم تعذيبنا عوض السجناء”. بهذه العبارة استهل محمد، رجل ستيني، كلامه معنا وهو يرفع يدين واهنتين أتعبهما شريط مطول من الحراسة بمعتقل آكدز السري والذي شكل ثغرة كبيرة بحياته.

ثم أردف قائلا: “كنت مجبرًا على العمل داخل المعتقل ولم أكن مخيرًا، نظرًا للظروف المعيشية القاسية آنذاك في سبعينيات القرن الماضي؛ الفقر والجوع واليتم كلها ظروف ساهمت في ذلك، ولعبت دورًا كبيرًا، لتتولد غشاوة كبيرة على قلبي ليصير قاسيا مثل قسوة جدران المعتقل”.

كانت أول سنة تطأ فيها رجل هذا “الجلاد” إلى المعتقل السري هي سنة 1976، حينها كان يسعى فقط إلى الحصول على عمل كيفما كان لتدبير العيش. “المعتقل بالنسبة إلي كان بمثابة أب كاهل كنت أحرس جنباته، كما كنت على مقربة من الزنازين. جل أروقة القصر ما زلت أتذكرها إلى يومنا هذا. خلال فترة اشتغالي هناك، كنت أتنقل من مكان إلى آخر والبندقية على كتفي لا تفارق أي خطوة من خطواتي، وبلباسي العسكري الذي ارتديته لسنين طويلة إلى أن تعودت مسام جلدي عليه”.. قبل أن يتوقف هذا الجلاد ويطلق تنهيدة عميقة: “آه الحراسة والعمل داخل المعتقل السري كان صعبا للغاية”.

جملة بسيطة؛ لكنها توحي بما تختزنه ذاكرته وما يخبئه بين جنبات صدره. يستطرد: “عملي لم يكن يخضع لتوقيت محدد، الراحة كلمة لا توجد في قاموس من اشتغل في المعتقل السري، دوري كان يبدأ من باب المعتقل عندما يتم إحضار المحتجزين معصوبي الأعين ومصفدي الأيدي والأرجل داخل سيارة مثل الخرفان، لأدخلهم عبر الباب”.

وأردف محمد قائلا: “كنا نتلقى أوامر صارمة من لدن قائد الحراس بالتضييق على المحتجزين، لاسيما الجدد منهم؛ ورغم ذلك لم أستطع، أحيانا، إخفاء تعاطفي معهم بسبب الأذى الذي لحق بهم من طرفنا. تعاطفي هذا جعل القائد يعاقبني أزيد من مرة بأربع وعشرين ساعة من الحراسة، دون أكل تحت درجة حرارة عالية تفوق الخمسين؛ أتذكر أنه حينما يخالف مسجون ما الأوامر المسطرة داخل المعتقل، يدخل عليه مجموعة من الحراس دون سابق إنذار ليتم ضربه وتعذيبه دون رأفة؛ خلالها، تنبع صيحات الألم من الزنزانة المشؤومة التي كانت في السابق مطبخا من مطابخ قصر الكلاوي لتملأ أرجاء القصر، فالتعذيب كان وبقسوة”.

بين جملة وأخرى، أحسسنا وكأن محمد لا يزال مسجونا خلف أسوار آكدز. بعينين مغرورقتين بالدموع، تذكر صاحبنا مهنته التي ما زال إلى حد الساعة يخجل من البوح بها أمام أبنائه السبعة؛ لكن زوجته عائشة التي تنتمي إلى منطقة آكدز روى لها أدق تفاصيل عمله. يقول: “خلال فترة عملي بالمعتقل، سُطر لي برنامج عمل يومي؛ وذلك حسب أوامر قائد المعتقل السري، والذي كان يشرف على مجموعتنا. كل يوم كنت أستفيق مبكراً قبل صياح الديك كي أعوض الحارس الذي كان قبلي والذي لا يجب أن يبقى مكانه شاغرًا حسب ما تقتضيه الأوامر. أتذكر أنني كنت أمزج في بعض الأحيان، وجبتين في واحدة لضيق الوقت، ليبدأ سيناريو تعودت عليه قدماي وكتفي، يتمثل في الوقوف لساعات طوال تحت درجة حرارة عالية، وعيناي لا تغفلان أي كبيرة أو صغيرة”.

كان هذا “المخزني” يقدم وجبات الأكل للمحتجزين بشكل غير منتظم، وهو جزء من اللعبة التي كان يرسمها القائمون على المعتقل كنوع من التعذيب النفسي، المبني على الترهيب بشتى الطرق.

حاولنا التعمق أكثر بأسئلة مباشرة، فأجابنا “الوحش” بلهجة ممزوجة بنوع من الدعابة: “هل تريدون القضاء على ما تبقى من مستقبلي ومستقبل أولادي”. كان الرجل يتحدث بثبات وهو يحاول إشباع فضولنا متأملا نظراتنا التي كانت متلهفة لمعرفة المزيد من الحقائق التي دارت خلف جدران القصر الطيني الذي اغتصب فيه معنى كلمة الإنسانية. يستطرد قائلا: “للقصر طابقان: الأول خاص بالمحتجزين، والثاني به غرف خاصة بالحراس. وأذكر أن السجناء كانوا ممنوعين من إطلاق النظر من الأسفل إلى الأعلى، تنفيذا للأوامر، كي لا يتعرفوا على هويتنا وعلى شكل وجوهنا. ومن هنا، فقد كنت أمنع هذا على جميع المسجونين؛ فمنهم لم ير زرقة السماء لسنوات عديدة.

ويؤكد محمد وعيناه تسبحان في ماض أليم أن حالة الاعتقال رهيبة وسيئة؛ حيث يجبر المعتقلون على البقاء باستمرار في وضعية ثابتة، إما قعودًا أو جلوسًا، وكذا معصوبي الأعين ومكبلي الأيدي، كي لا يعرفوا من أين أتوا وإلى أين سيذهبون، أضف إلى ذلك سوء التغذية وتلوث المياه، وكانت الزنازين مقرا لهم؛ إذ لا يسمح لهم بالذهاب إلى أماكن النظافة، أما الاستحمام فلا يكون إلا بعد شهور عديدة ويكون غالبا جماعيا في وقت وجيز، وهذا ما يتسبب في انتقال الأمراض بينهم، الشيء الذي أدى إلى وفاة العشرات الذين دفنوا في المقبرة المجاورة للمعتقل؛ حيث أن عملية الدفن تكون بالليل وفي سرية تامة.

غرف قصر الكلاوي والذي صار معتقلا سريا، كان يحوي ثلة من الشباب الغاضب على سياسة الدولة في سنوات السبعينات، استخدمت بهدف واحد، ألا وهو التعذيب والاعتقال وإنهاك الأجساد جوعاً ومرضاً وتعفناً.

هنا كانت الشمس عزيزة المنال بالنسبة إلى المحتجزين، رغم توفرها بالخارج وبالمجان ومن يقدم على خطوة الانسلال لرؤية الشمس يتم ضربه وبقوة ثم يتم تصليبه ليكون عبرة لباقي المعتقلين.

ويقول محمد إنه كان جباراً على السجناء، ولا يدري كيف تحول إلى شخص عنيف يزداد قوة كلما ترجاه سجين أن يكف عن تعذيبه وضربه.

ويتابع سرد حكايته حيناً ويتوقف حيناً، سارحاً في خياله بعيداً وكأنه يستذكر جام غضبه الذي كان يصبه على المعتقلين السريين، لكنه لا يخوض في التفاصيل، بل يكتفي بكشف خطوط عريضة.

ويعترف بأن عدداً من السجناء قتل من جراء التعذيب، مسترسلاً بالقول: “كنت شديداً وقاسياً أعذب بكل الوسائل، وأضرب بيدي وبالعصي وبأسلاك قوية وغيرها من الممارسات المشينة كما منعتهم من رؤية زرقة السماء”. ثم استطرد “أنا نادم لأنني منعت المعتقلين السريين من رؤية السماء لسنوات طويلة كما أنني نادم على كل مل فعلته هناك”.

كانت هذه آخر جملة ينطق بها محمد والذي قضى نصف عمره في هذه المهنة التي تدر عليه حاليا معاشاً هزيلاً، لا يكفيه لسد متطلباته داخل منطقة بلّفاع، الحياة بها بسيطة وأينما تولي وجهك ترى الجمال، وأناسا من زمن الطيبوبة. الزمن هنا يمضي بإيقاع بطيء والحياة بسيطة خالية من التكلف. الكل يلقي التحية على الكل، وكأنهم عائلة واحدة.. هذا هو الملاذ الذي لجأ إليه هذا “الجلاد” من أجل نسيان تلك الصور الشنيعة التي وشمت ذاكرته.

انتهاكات خارج الأسوار

أبرياء ساقهم حظهم العاثر وظرفية سياسية معينة إلى معتقل آكدز السري؛ فضاء عاش أبناؤه خلال فترة السبعينيات والثمانينيات ترهيبا حقيقيا يرويه لنا “المخزني”، والذي لم يكلّ من البوح عما يخالج خاطره. يقول: “لن أنكر أن مضايقاتنا لم تتوقف فقط في حدود الأسوار، بل شملت حتى خارجه. ولن أنكر، كذلك، أن الأوامر كانت صارمة لمنع الاقتراب، أو بالمعنى الأصح فرض حظر التجول. ومن يخالف تلك الأوامر، سواء منا أو من المدنيين، يعاقب”.

كان الكل سواسية أمام التعذيب، ثم وبحسب محمد فإن وضعية الحراس و”المخازنية”، كانت أكثر صعوبة وحساسية من المسجونين؛ لأنهم كانوا بين مطرقة تنفيذ الأوامر وسندان التعذيب في حال مخالفتها. “المسجونون، على الأقل، كانت تحضنهم زنزانة رغم قذارتها، لكنها تقيهم من أشعة الشمس الحارقة ورياح البرد القارسة في الليل، أما نحن، فلا شيء يحمينا سوى ملابس رثة أشبه بالأسمال.. أضواء المنازل لم تكن مسموحا لهم بها ليلا، ناهيك عن الحراسة بالتناوب؛ كان مفروضا علينا أن نقيم دوريات حراسة ليلية تدوم ساعتين كل أمسية، ولم نكن نتقاضى عنها تعويضًا”.

حب خارج القصر

هي من أجمل بلاد الله على جميع الأصعدة، وإن كانت تنسب قسرا إلى المغرب “غير النافع”. لحقها الكثير من التهميش منذ زمن ولا يزال. تقع على الطريق الوطنية رقم 9، وبالضبط بين مدينتي ورزازات وزاكورة. جل شبابها مهاجرون داخل وخارج الوطن… كحال صاحبنا “المخزني” الذي أراد أن ينسى فضاء اغتصب منه أجمل أيام شبابه في حراسة ورؤية تعذيب ألحق بأجساد فتية، ولعل نقطة الضوء الوحيدة التي أنارت طريقه داخل المعتقل هي حبه الذي ليّن قلبه لعائشة الحبيبة والزوجة، التي تكتم أسرار عمله حتى على أولاده السبعة. حب كتب له أن يترعرع داخل المعتقل ووسط الظلم والقهر.

في سوق المنطقة، ابتدأت القصة بمباركة عائلة الزوجة، رغم عمل زوجها “القذر”.. ربما هي طيبوبة الزوج المختزنة أيام الصبا أكسبته محبة عائشة يقول: “عندما تزوجت تغيرت طبيعة معاملتي للمسجونين. لم أعد أتعامل معهم بقسوة، وأنا أعلم أن ذلك مخالف للقوانين المسطرة من طرف قائد المعتقل السري، وأصبحت أتعامل معهم مثل أبنائي”.

مع مرور السنوات لم يعد محمد قادراً على إيجاد علاج يشفيه من الأرق المزمن؛ من جراء الكوابيس التي تقض مضجعه وتمنعه من النوم، فلا العلاجات الطبية ولا الشعبية حملت الشفاء له.

جسد هذا المخزني وشكله اختلفا كلياً عما كان عليه قبل مدة، تاريخ بداية أزمته النفسية الحادة، كان طويلاً قوي البنية حاد الملامح، ويأكل بشراهة، لكن وزنه الذي كان يتعدى الـ80 كيلو غرام لم يتبق منه الآن إلا القليل. صار لا يأكل مطلقاً إلا اضطراراً، كما أنه يعاني اليوم من ارتخاء في الأعصاب ورعشة في الجسد.

الذاكرة المرّة

رحلة الاسترجاع المرّ، والتجول في رحاب الذاكرة واستعادة بعض الأنفاس المفقودة بمعتقل آكدز، قادتنا هذه المرة صوب مدينة “مير اللفت” السياحية جنوب المغرب، لنحط الرحال عند “المخزني” السابق بمعتقل آكدز.

هو بدوره فرد من أفراد مجموعة “باطيون 32″، الذكريات لا تزال عالقة بذهنه رغم بلوغه من الكبر عتيا. واقع الحال بالمعتقل كان أبلغ من كل سؤال طرحناه ومن كل جواب سمعناه من “المخزني” والذي يعمل حاليا بمقهى في ملكية شقيقته من أجل التغلب على مصاريف العيش. خلف نظراته شك وتساؤلات عديدة عن طبيعة زيارتنا له، باعتبارنا لم نفصح عن هويتنا منذ البداية. بعد احتسائنا الشاي وطرحنا أسئلة خفيفة حول المنطقة ومناخها وطبيعة المعيشة بها، أخبرناه بهدفنا من الزيارة؛ فتعجب كيف تمكنا من الوصول إليه، لاسيما أنه قطع جل اتصالاته بزملائه “المخازنية”.

بكل تلقائية حكى لنا هذا الرجل الستيني عن علاقته غير الحميمية مع المعتقل، وقد استهل حديثه بهذه العبارة: “أش غادي نقوليكم أوليدي.. عانيت في آكدز ولكن ليس أكثر من المعتقلين”.

ثم استطرد قائلا: “قصتي مع المعتقل ابتدأت عقب المسيرة الخضراء، فحينما رجعت منها لم يكن لدي عمل كي أقتات به. حينها التقيت بشيخ قبيلتنا وأخبرني بأن هناك فرصة للعمل كـ”مخزني”؛ لكن لم أعلم أن عملي سيكون داخل المعتقل الذي وجدت نفسي به بين عشية وضحاها، وكأنني اختطفت قسرًا مثل نزلاء القصر”.

خلال سنة 1977، ابتدأ مشوار هذا الرجل والذي يلقب بـ”باعنيض” داخل معتقل آكدز السري كحارس، كان دوره هو مراقبة كل كبيرة وصغيرة. كما كان يحرس المحتجزين من فوق الأسوار تحت درجة حرارة عالية في الصيف ورياح عاتية في البرد. “كنت أحس بأن المسافة الفاصلة بيني وبني الشمس جد قريبة”. كلام بعيد عن المنطق؛ لكنني أحسست بذلك.

وشدد “باعنيض” على أن كل الأوامر التي كان يتلقاها من قائد المعتقل السري تؤكد على ضرورة منع أطراف الحديث بين السجناء، وإذا ما حصل ذلك، يتم إبلاغ المسؤول فيأمره بصفعهم بالقوة لمجرد أنهم تحدثوا فيما بينهم.

واستطرد “المخزني” قائلا: “كنت أسمع فقط صراخهم وأنين ألمهم في الليل، خلالها كنت أحس بالذنب، لأنني المصدر الأول الذي يوصل أي كبيرة وصغيرة تحدث للقائد، خوفا من أن يلحق بي الأذى من طرف باقي “المخازنية”. داخل غرف المعتقل، احتجزت عائلات صحراوية بالكامل ومجموعة بنو هاشم، التي أتذكر أفرادها إلى يومنا هذا.. كان عدد المحتجزين آنذاك يفوق المائة”.

باعنيض قضى تسع سنوات من حياته وهو يحرس أجسادا نحيلة ويعذبها من حين لآخر، إلى أن أنهكها الجوع والتعذيب يقول ودخان سيجارته يغطي جل ملامح وجهه التي رسم عليها الزمان الكثير من معاني القسوة: “في تلك السنين، شاهدت وفاة العديد من المعتقلين السريين في ظروف غامضة. في أحيان عديدة، كانوا ينادون علي من نافذة الزنزانة “الشاف الشاف.. راه فلان مات”.

بعض الجثث بحسب ما أكده هذا “الجلاد” كانت تبقى داخل الزنزانة إلى أن تفوح منها رائحة تزكم الأنوف، وهو كنوع من التعذيب لباقي المعتقلين، ثم يتولى الحراس عملية الدفن.

يحكي باعنيض بعضًا من تلك الحقبة الأليمة قائلا: “أتذكر أنه خلال تلك السنين القاسية توفي ثمانية محتجزين، وكلما توفي أحد المعتقلين تغلق الطريق المؤدية إلى المعتقل ليفسح المجال لنا لدفن الميت الذي كنت أحمله في غطاء رفقة أربعة حراس في ركن معزول عن قبور موتى الساكنة، حيث يغطى القبر بجذوع النخيل على غير عادة السكان الذين يستعملون اللحود لتغطية القبر، ويتم الدفن في الساعات الأولى من الصباح وليس في أوقات الصلاة”.

شعور الموت كان يتسلل إلى أذهان كل من كتب عليه القدر الوجود بهذا القصر اللعين، أكلهم كان لا يزال صالحا للزراعة لاسيما العدس والفول، ما جعلهم يصابون بأمراض مختلفة. يردف باعنيض “لا أنكر أن حالتهم كانت تثير شفقتي، وبالأخص في فترة الأعياد، حيث كانوا يذرفون الدموع لبعدهم عن عائلاتهم. لا أحد ينكر من “المخازنية” وعلى رأسهم أنا، أن في المعتقل السري بآكدز “اللي ما دار والو ما يقيسو حد واللي دار شيء حاجة يهلكوه عصا”.

معظم القصص التي شاهدها هذا الرجل الستيني تتشابه؛ ضرب يعقبه صراخ ينتهي بأنين الألم الذي يسمع في بهو القصر.

خرجنا من المقهى صحبة “باعنيض” صوب الدروب الفارغة لمدينة مير اللفت، فوصولنا إلى هذه المدينة صادف موسم والي محمد بن عبد الله، والذي جذب السياح إلى هذه المدينة، ما أتاح لنا الفرصة لإحياء ذاكرة مضيفنا الذي عشنا بصحبته فترة غابرة كان للكلمة فيها ألف حساب.

مئات المعتقلين داخل الجحيم

في بداية سبعينات القرن الماضي، تحول قصر الكلاوي إلى معتقل سري غير نظامي، وفيه تم إيداع المئات من ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري بين سنتي 1975م و1984م.

وحسب الشهادات التي استقيناها من “محمد” و”باعنيض”، فإن مجموعة تسمى “3 مارس” الكائنة في مدينة تنغير جنوب شرقي البلاد، كانت أول ضحايا هذا المعتقل، وبعد ذلك تلتها مجموعات من الأقاليم الجنوبية الصحراوية، الذين بلغ عددهم حوالي 400 شخص.

ومن المعتقلين أيضا هناك مجموعة بنو هاشم الشهيرة، التي تم اعتقالها سنة 1977م، وهم خمسة طلبة، اعتقلوا في مدينة الرباط، ونقلوا من المركب البوليسي بأكدال إلى “آكدز” في 05 غشت 1977م، حيث كانت ظروف الاعتقال رهيبة وسيئة للغاية.

ويعتبر هذا السجن غير النظامي كما اصطلح عليه من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، أحد المعتقلات التي شهدت صنوفا عديدة من الانتهاكات الجسيمة في مجال حقوق الإنسان، إذ ضم معتقل “آكدز” العديد من الأسماء التي تم اختطافها قسراً، واعتقالها وتنفيذ حكم إعدامها دون محاكمة.

وتقول تقارير حقوقية إن الجلادين قتلوا 27 ضحية من أبناء المنطقة الجنوبية وخمسة آخرين من حركة “3 مارس” 1973.